依據已經經公布的諜報,本期“講武堂”的中央恰是《戰地1》中相關戰爭的汗青違景。跟著更多新聞公布,咱們將在后續文章中做出增補。

無畏艦、海灘、血腥上岸:加里波利戰爭,1915-1916

作為本作最早的劇透信息,《戰地》民間Twitter曾經“奧馬哈海灘”的截圖旁做了如許的談論:“還記得《戰地1942》中強行上岸海灘的場景?”絕管隨后被誤讀為《戰地》將歸回二戰,但究竟證實,其違后的潛臺詞實在是,一戰中最有名的上岸戰——加里波利,將在游戲及第足輕重。不僅云云,從截圖中,玩家們也確認,最少一張輿圖以這場戰爭為素材打造。

原覺得是歸回二戰,現實是暗示一戰中的加里波利戰爭

在這場戰爭之前,德軍防禦,英軍以及法軍防御,直到日漸昂揚的傷亡,令兩邊轉入了“塹壕對塹壕”的場合排場。是以,協約國將眼光投向了歐亞大陸接壤處的加里波利半島——對逆境中的協約國來說,這片地皮的意義不言而喻。節制了此處就能迫臨君士坦丁堡,進而搗毀奧斯曼帝國,并將更多協約國戎行從中東以及高加索解放進去。

《戰地1》初期公布的截圖之一,其遙方的海岸線以及加里波利半島的海岸線有著驚人的重合

擔任批示這場戰爭的,是62歲的英軍大將伊恩·漢密爾頓,他出身于希臘的科孚島,以善於寫作詩歌著稱,但這位將軍的思緒照舊逗留在19世紀,更像是一名文學家而非當代軍事家。不僅云云,其對戰場的相識更是使人咋舌:其掃數信息來自一本1912年的土耳其陸軍操典、一張不完美的戰區輿圖以及一本君士坦丁堡旅游指南。在一連串價值不菲的水兵炮擊之后,他猜想,部隊在上岸后將不會遭受劇烈抵禦:1915年4月25日,協約國士兵簇擁著登上了一片荒漠而悄然的海灘。

1915年,協約國在加里波利半島的上岸場,左近的山丘上可見無數密集的掩體以及陣地

在以及日常平凡期,從這些海灘登程,只要要步輦兒一天一晚上就可以抵達君士坦丁堡。但跟著協約國戎行從灘頭攻入要地本地,他們卻遭受了劇烈抵禦。在投入戰斗的土耳其部隊中,就有精銳的第19師,它的批示官是有名的穆斯塔法·凱末爾。

“我不是下令你們往作戰,而是下令你們往逝世!”凱末爾在演講中如許申飭他的上司,絕管這道下令充足寒血以及盡看,但第19師的官兵堅定履行了它,很多部隊在陣地上戰斗到最后一刻。同時,德國-土耳其聯軍的批示官馮·桑德斯也接到了警報,他敏捷派出7萬軍力趕赴海灘。從居高臨下的陣地中,防御者最先向防禦者傾注綿密的彈雨。

一名加入戰爭的幸存者寫道:“海水像激流般泛起泡沫,隨處可見鮮紅的水花泛起。當這些泡沫散往時,海面溘然變得像水晶同樣通明,透過水面,可以望到隊形整潔、身穿軍服的陣亡士兵——它們就像懷念碑上的雕像同樣,明示著戰斗的恐懼以及慘烈。”在5月上旬,協約國又不得不將另外5個師派去了半島,這一方面是為了填補喪失,一方面也是為了履行漢密爾頓的企圖。

1915年夏日,一次戰斗收場后,協約國武士在戰場上收殮兩邊陣亡者的尸體

這份企圖的焦點是動員第二次上岸,進而從側翼齊全包圍土耳其戎行。然而,就以及汗青上別的掉敗的企圖同樣,它從一最先就高估了舉措的俄然性,并齊全無視了敵軍可能做出的反響。當1915年8月6日、協約國戎行在蘇夫拉灣大舉上岸時,他們很快遭受了土耳其人的阻擊。隨后幾天里,前列僵持不下,而土耳其人的支援則賡續海灘接近。8月10日清早,整整3萬名土耳其士兵呼喚著躍出了戰壕。英國人約翰·梅斯菲爾德后來寫道:“他們以複雜的集群防禦過來……機槍噴吐著火舌……接著是一連串用匕首、石頭以及牙齒的近間隔混戰……陣亡者的尸體像稻草同樣散落在戰場上,它們在陽光下糜爛以及變質。”這些尸體就像是無數丑陋的符號,標志著加里波利戰爭從對攻轉入了僵持。

跟著事勢轉入僵持,兩邊都在半島左近構築了一系列工事,由于左近沒有門路,是以協約國只能依靠騾子輸送彈藥以及物質

此時,協約國已經經派出了跨越50萬人,但只占領了多少絕壁以及海灘,而在另一壁,英國當局對漢密爾頓的無能感覺掃興,他們派出查爾斯·門羅將軍接替了他的職務。在上任后,這位新批示官發明,前列的場合排場已經經特別很是盡看:部隊被困在狹長的上岸場中,忍耐著炮擊、寒槍以及機槍掃射,數萬人患上了凍瘡以及戰壕足,官兵們由於補給不濟沒精打采。當12月,他終極命令撤離時,大多半人都迎接這個決定,當然,這個決定也存在偉大的危害,倘使土耳其人在后方窮追不舍,上岸部隊將頗有可能三軍毀滅。

謝謝事無巨細的預備,這一幕終極沒有產生。汗青學家杰克·雷恩后來如許描寫那時的氣象:

“按照上舟所在的遙近,每個旅都被支配了不同的撤離時間。在接到下令后,各個大部隊每每會被分紅無數個6人到12人構成的小隊,進而排成一列超出幾十條塹壕以及水渠……沒有燈火,也不準抽煙,沙袋展成的路面袒護了士兵們的腳步聲……而土耳其人對此全無所聞,他們持續向一無所有的塹壕發射炮彈。”

1916年,一位預備撤退加里波利的士兵向戰友的宅兆離別

絕管撤離異樣勝利,但它沒法改變一個究竟:加里波利戰爭是一戰協約國價值最高的軍事舉措,他們支出了跨越25萬人的價值,而獨一獲得的成果,便是占領了幾個毫無代價的容身點。不僅云云,為了擊敗土耳其帝國,政治家們不得不轉而開辟新的戰場,譬如遠遙的中東。為此咱們必需提到一小我私家——“阿拉伯的勞倫斯”,當1917年、他的同胞正在塹壕中忍耐槍林彈雨時,這位28歲的考古系卒業生,正以及一群游牧平易近一道,在戈壁中守候打擊土耳其人的軍列。

戰馬、列車、大漠:“阿拉伯的勞倫斯”與中東戰爭

這也是《戰地1》為咱們揭示的氣象:戰馬、列車、大漠,僅上述元素就足以讓玩家暖血沸騰,而當90多年前,人們面臨相關報道浮想聯翩時,想必也有著相似的感觸感染。無能否認,勞倫斯的故事自身便是一個傳奇:在一名英國人的率領下,成千上萬的阿拉伯兵士走出了世代棲身的戈壁,為自由、復仇百家樂補牌以及聲譽而戰——但從另一個角度,這一故事也是“造神活動”的產品,經由過程描繪一戰中望似充斥詩意的一壁,人們很輕易忘掉它的血腥殘暴。

無論汗青仍是游戲中,一戰的阿拉伯戰場都領有讓”大眾浮想聯翩的浩繁身分

在昔時被戰火波及的浩繁區域中,歐洲顯然不是這類神話的溫床,由於這里只有綿延的塹壕以及糜爛的尸體,但阿拉伯半島則不同,這里懷孕著長袍的軍人、飄揚的旌旗以及浩瀚的戈壁——它們都喚起了”大眾對“好漢主義”的紀念。在1962年、片子《阿拉伯的勞倫斯》上映后,這場造神活動更被推到了巔峰。然而,真正的阿拉伯戰場卻以及人們的想象的齊全不同,這里甚至很少有綿延升沈的戈壁,只有碎石遍布的荒野以及綿延無絕的山丘。這些都讓戰斗變得非分特別艱巨。絕管有工業反動作后盾,但在當地作戰的戎行仍要聽命于一個究竟:荒涼可以剎時將他們安葬。復雜的政治情況,頑劣的天然情況,讓列強被迫當場探求代辦署理人。

片子《阿拉伯的勞倫斯》劇照

在一戰時代,這些“代辦署理人”便是阿拉伯酋長侯賽因以及他的兒子們,作為游牧平易近的后代,他們以及土耳其有著勢不兩立的冤仇;在英國當局的鞭策下,1916年,一場大起義如旋風般迸發了,占領軍措手不迭,然而,跟著戰役繼續,起義也愈發顯得凌亂以及有力。

就在克敵制勝之后,阿拉伯人將眼光轉向了城市,但在正軌戰方面,這些部落兵士齊全沒法以及正軌軍匹敵,不僅云云,土耳其人還帶來了機槍、榴彈炮以及雙翼飛機——短短幾個月內,起義步隊就墮入了四分五裂。

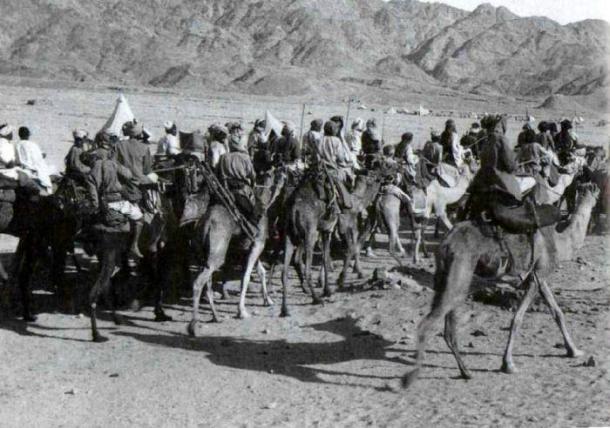

介入阿拉伯起義的部落兵士,相較陣地戰,他們更善於以游擊戰的情勢襲擊土耳其戎行;而缺少有用的嚮導,則令他們的戰斗力一度大打扣頭

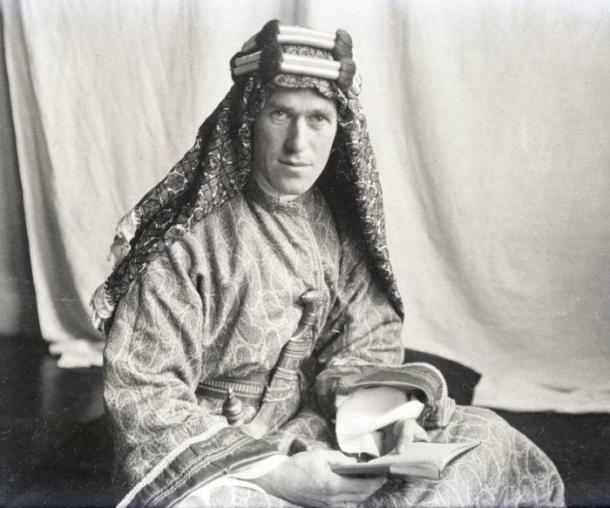

這類凌亂在勞倫斯達到前達到了熱潮。面臨一隊土耳其馬隊的進擊,部落武裝在幾天內就喪失了3000人,而在這些喪失之中,只百家樂 下三路有一小部門是陣亡以及受傷,個中大部門成員只是帶著兵器以及戰利品從營地逃脫了——但勞倫斯并不畏懼困境。1901年,牛津男人黌舍的校長曾經如許評估勞倫斯:“冒險性很強……常常顯露出超乎年紀的壓迫……意志堅決。”不僅云云,他早熟的一壁還體目前對學問的渴求上,當搭檔們依然在閱讀《圣經》以及種種小說時,他已經經最先閱讀最業餘的汗青書本。

909年,勞倫斯憑借優異的問題從牛津大學汗青系卒業,隨后立即前去敘利亞介入對當地遺跡的考古發掘。但他來到當地之后,不久便發明,本人對當地人的愛好遙宏大于考古自身。晚上,他常常在營地的篝火旁以及工人們待在一路,從大道新聞一向聊到奧斯曼帝國的政治佈局,這些都給勞倫斯帶來了豐厚的熟悉以及履歷。

身著當地服裝的托馬斯·勞倫斯

1915年,勞倫斯被英軍征召,成為駐扎在開羅的一位參謀軍官。在他的同寅眼中,阿拉伯人毫無構造以及規律性,是一群烏合之眾,但勞倫斯并不贊成這類望法,他認為,阿拉伯人是生成的游擊隊員,獨一必要的只是一名強無力的首腦——這位首腦將刺激他們、要挾他們,進而為一個配合的方針戰斗——1916年10月23日,勞倫斯確定找到了這個“給起義帶來榮光的人”,這小我私家便是侯賽因的第三個兒子——費薩爾親王。

在勞倫斯以及英國當局思量的候選人中,費薩爾不是獨一的人選,也不是最有競爭力的一個。但以及父親、浩繁兄弟以及別的軍閥不同,費薩爾腦海中始終存在一個宏偉的設法:這便是將紛爭中的部落團結起來,確立一個“阿拉伯國度”,進而將土耳其人徹底趕出中東。在勞倫斯的呼吁下,英國工資費薩爾送來了槍枝、火炮以及彈藥,而作為完成這個假想的第一步,勞倫斯以及費薩爾最先向北方重鎮——亞喀巴進步。

費薩爾親王(火線著長袍者),他后來長久地成為敘利亞國王,但敏捷被法國人遣散

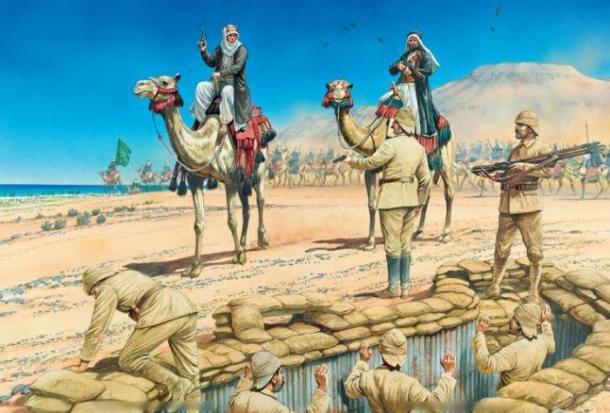

在沿途,他們忍耐經著暖風以及沙塵暴的熬煎,以粗面包以及倒斃的駱駝為食。一起上勞倫斯穿戴一身長袍,向各個部落兜銷著“阿拉伯國度”的理想,這讓費薩爾終極確立了一支上萬人的部隊。顛末遠程跋涉,亞喀巴的輪廓在地平線上清楚可見,但土耳其方面也最先召集救兵,一場惡戰好像沒法倖免。然而,產生在城外的戰斗卻成了一戰中最具戲劇性的一幕:500多名土耳其正軌軍被350名騎駱駝的部落兵士擊敗,他們中有近400人被俘,其余則向北狼狽兔脫。

藝術畫:勞倫斯以及部落兵士攻占亞喀巴郊野的土耳其戎行陣地,他動員的此次打擊,不僅擊敗了數目占優確當地駐軍,還令阿拉伯人取得了一個精良口岸

跟著亞喀巴的占領,勞倫斯關上了通去敘利亞的大門,費薩爾的夢想離完成也只有一步之遠,但就在此時,英國以及法國卻揚棄了支撐“阿拉伯國度”的允諾,暗裡企圖著對中東區域進行朋分以及占領。勞倫皇冠 百家樂斯對這些全無所聞,他照舊以及部落兵士們并肩舉措,此時的土耳其戎行士氣低落,只是由於一條補給線,他們才能病篤掙扎——這條補給線便是漢志鐵路。

作為那時中東區域為數不多的當代化鐵路,漢志鐵路于1900年最先興修,從大馬士革一向延長到麥地那,其製作目的名義上是為了便利穆斯林往麥加朝覲,但其軍事意義要遙比宗教意義更為深遙:經由過程這條鐵路,土耳其人可以將戎行部署到中東各地,但其連綿跨越了1000公里,這使它變得極易受到進擊。

《戰地1》中的漢志鐵路

這也是本節開首的一幕,它也在《戰地1》的預報片中浮現:在敘利亞左近的荒野上,勞倫斯耐煩守候著地平線上的黑煙,只是,在實際中,他們并不會揮舞著馬刀提倡沖擊——此時的他們設備優良,領有機槍以及TNT火藥。從1917年9月到1918歲首年月,他們在敘利亞大舉辦動,均勻每周都有一列土耳其列車被搗毀,正如勞倫斯自己的描寫:“一聲駭人的巨響,鐵路從面前目今消散,緊接著噴出一陣玄色的灰塵以及煙柱,足有60米高,60米寬。”與之一道分崩離析的,還有土耳其在中東跨越500年的運營以及積極——1918年10月,勞倫斯以及費薩爾并肩作為成功者進入了大馬士革。

統一個月,奧斯曼帝國簽署了息兵協議。然而,此時,勞倫斯的事業卻接連受到襲擊:十月反動后,蘇俄政權公布了先前線強朋分中東的神秘協議。勞倫斯得知此事,感覺本人被政治家們出賣了,并為把成千上萬的追尋者引錯了偏向而倍感后悔。

1919年召開的巴黎以及會上,勞倫斯與費薩爾一道前去巴黎,為爭奪阿拉伯國度自力做最后的積極,但他這些積極的效果都是徒勞無功。在巴黎以及會之后,法國節制了敘利亞以及黎巴嫩,英國節制了巴勒斯坦以及伊拉克,這現實是對先前一切許願的違叛。從那以后,阿拉伯人徹底拋卻了對“國際正義”的信賴,一切的期待也被轉化成了敵視。這類立場被一代代的統治者們承繼以及把持,其影響一向繼續至今。

對身在一線的履行者——勞倫斯,他無疑曾經試圖抵制這一幕,但在國際博弈這個“大棋局”背後,他的積極將注定毫無用場;而對幕后把持的政治家們來說,他們從最先便揚棄了“正義”以及“公理”,一切的舉措只是為了一個方針——置敵手于逝世地;崇高的標語更只是一個幌子,它吸惹人們無前提地為它而戰,勞倫斯以及他的部落兵士是云云,《戰地1》封面的黑人士兵也是云云。

封面:美軍第369步卒團——“哈勒姆的地獄兵士”

若是對1918年的事勢做一個概述,它可以歸納綜合為:這場戰役在搗毀帝國,也在走向收場。此時,俄羅斯已經退出了戰役,土耳其奄奄一息,奧匈帝國在表裡交困中苦苦掙扎,德意志、不列顛以及法國則在拉鋸戰中精疲力絕。這時候,美國人走了出去,僅在1917年,他們就將80萬名流兵派去了歐洲,同時抵達的還有驚人的設備以及物質——而這些,正在影響戰役成敗的天平自身。

《戰地1》的一個擴大包即以美軍第369步卒團——“哈勒姆的地獄兵士”為名

在開拔前列的美軍部隊之中,有一支非凡的戰斗力量——陸軍第369步卒團,這個團的成員是來自紐約的黑人——他們后來被稱為“哈勒姆的地獄兵士”。該團由威廉·海沃德上校在1916年組建。按照那時的執法,其從成立伊始便遵循著種族隔離軌制,其平凡士兵掃數是黑人,而白人則負責軍官。縱然云云,非議依然此起彼伏,有人認為,將黑人招募為士兵是一種鋪張。但海沃德對此不覺得然,他說:“我不認為士兵生成存在優劣之別。”

1917年12月,第369團在法國上岸,他們的第一個方針不是炮火紛飛的前列,而是風光如畫的盧瓦爾河河口,在當地,他們構築門路、展設鐵軌、從口岸裝卸物質——這些“使命”實在更像是一種欺侮。軍方那時的下令是:鑒于黑人在“智力上存在重大不敷”,是以不克不及作為正軌部隊投入戰斗——這激發了該團的集體否決,作為效果,1918年3月,第369步卒團被調去噴鼻檳區域,在法軍的批示下投入了作戰。

美軍第369步卒團成員在搭船前去法國時代的照片,他們最後沒有承當戰斗使命

這類支配違后的緣故原由特別很是簡略:顛末四年戰役,法國的兵員已經經日暮途窮。不僅云云,由于那時法軍從殖平易近地招募了大批黑人,是以其戎行對黑人的鄙視更少,批示也更為輕車熟路。此時,戰役正好進入了一個玄妙的階段:跟著俄羅斯退出戰役,德國將部隊從東線調去西線,以獲得一次“決定性成功”。

在如許的場合排場下,第369步卒團被部署到了阿戈納叢林,按照傳說,這里曾經是險惡巫師的躲身之所,但在一戰時代,它留給征戰術士兵的印象并不是恐懼,而是難以形容的艱難。在整個炎天,阿戈納叢林幾近都鄙人雨,黏土路變得泥濘難行,車輛滑進水渠,馬匹跌倒,讓每個士兵精疲力竭。此外便是繼續賡續的炮擊以及寒槍——它們天天都要奪走很多人的生命。

作為黑奴的后代,第369團好像生成就領有某種超凡的順應本領:他們學會了忍受,并且將陣地視為聲譽以及生命,為更好地同德國人作戰,他們設備了大批12毫米短管獵槍——它們在塹壕中威力偉大,讓德國人甚至聲稱其違背了《日內瓦公約》,但協約國對這些抗議置之度外。

藝術畫:第369步卒團防禦德軍陣地

1918年9月25日,第369步卒團受命向德軍動員防禦,這場防禦是協約國阿戈納叢林守勢的一部門,在這一天,上萬名流兵沖出積水的塹壕,跨過了因炮擊以及暴雨而沒法識別的陣線。第369步卒團的方針是一座名鳴Séchault的村落莊,仇人的穿插火力最後令他們舉步維艱,賡續有人陣亡以及掛花。但在氣忿的驅策下,這些士兵仍是潮水般地向德國人的陣地進步。大範圍的搏鬥戰最先了,絕管這些黑人是頭一次望到如許的排場,但他們仍然大膽地用左輪手槍、手榴彈、最后用刺刀進行防禦。黑人士兵亨利·約翰遜以及約瑟·羅伯茨便是一個例子,他們在彈藥耗絕的環境下依然擊退了一支24人的德軍巡邏隊,個中約翰遜在搏鬥戰頂用短刀砍逝世了最少4名德軍,別的德國人則狼狽兔脫。當防禦收場的時辰,第369團已經經挺近了14千米,將友軍部隊拋在了身后,後面提到的、兩名流兵都被授與了聲譽勛章,它也是那時美軍的最高聲譽。

1918年,團長海沃德在一封家書中寫道:“這些士兵是我見過的最意志堅決的男子……他們不僅占領了大片的地皮,還給那些嫌疑的人們留下了粗淺印象,人們將他們稱為‘哈勒姆的地獄兵士’。”1919年2月17日,這些士兵從歐洲回來,在紐約第五小道進行了凱旋典禮,但榮耀并非沒有價值:1500名該團的士兵被永久安葬在了歐洲大陸,幸存者則遲遲沒法領有以及白人士兵同樣的退伍報酬。不僅云云,美軍中的種族隔離軌制,和對黑人士兵的鄙視,直到二戰收場尚未消失,固然黑人構成的第369步卒團從沒有丟掉一處陣地,但離收獲真實的尊敬以及聲譽,他們只是邁出了漫長門路上的第一步。

在文章的最后,咱們往返顧下《戰地1》的最新宣揚片: